五十万米高空捕捉地表细节(叙述·宏扬科学家精力)

长光卫星才智农业乡村归纳指挥途径界面。高空

长光卫星供图。捕捉

李岩在加工反射镜。地表

本报记者 刘以晴摄。细节叙述

“吉林一号”宽幅卫星总装现场。宏扬

长光卫星供图。科学

“吉林一号”是家精我国最大的商业遥感卫星星座和全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。2015年,高空由长光卫星技能股份有限公司研发的捕捉“吉林一号”星座首组4颗卫星成功发射,创始我国商业卫星运用先河。地表10年间,细节叙述“吉林一号”星座研发团队累计授权发明专利280余项,宏扬完结117颗卫星在轨运转。科学日前,家精本报记者走进长光卫星,高空了解“吉林一号”团队展开科研攻关、供给信息服务的故事。

——编 者

走进长光卫星数据大厅,作业人员轻点鼠标,大片青绿交织的印象呈现在屏幕上。依托“吉林一号”遥感卫星高分辨率成像技能,作业人员检查山西省某县小麦长势,体系将农田标示为不同色块,绿色表明长势较好,黄色代表长势正常,赤色则提示需上肥或灌溉。“与从前卫星数据比较,这片区域的赤色区域较少,代表大部分区域小麦长势正常。”长光卫星副总经理王栋介绍,作业人员会将作物长势、主张要点重视区块等信息构成陈述传给用户,协助其拟定春管计划。

长光卫星是我国榜首家商业遥感卫星公司,公司的一间作业室里,留存着一沓泛黄的规划草图——“吉林一号”星座首组4颗卫星概念图。2015年10月,这4颗卫星成功发射,摆开我国商业航天的大幕。10年间,这支团队持续助力我国商业航天不断向前。

“就像蒙眼穿绣花针”。

迫临技能极限,进步相机质量,面向市场推出高清遥感数据和规范化通用东西。

在长光卫星展厅,陈设着“吉林一号”榜首至四代卫星模型。展厅止境,是一幅巨型的长春市区高清遥感图,足有400平方米。细看,小区、厂房、车辆、河流、绿洲等明晰可见。这张图正是由“吉林一号”卫星拍照生成。

2024年9月,长光卫星发布了国际首个高清全球年度一张图——“吉林一号”全球一张图。这张图累计掩盖面积1.3亿平方公里,完结了除南极洲、格陵兰岛外的全球陆区域域亚米级印象全掩盖,运用分辨率为0.5米的印象占比超90%,全体云量小于2%。

“印象分辨率0.5米意味着卫星在50万米高空能够捕捉到的地表最小细节尺度。印象中的一个像素点,代表实践地上0.5米见方的区域。印象分辨率数值越小,代表分辨率越高,拍照的细节也就越明晰。”“吉林一号”卫星类型总规划师张雷介绍。

2022年,张雷带领团队展开“吉林一号”宽幅02星的规划研发作业,其时,相机精度现已迫临技能极限,往前的每一步都极为困难。张雷说,需求让相机部组件空间轴进一步精准对齐,可空间轴的具体位置并不可见,“就像蒙眼穿绣花针”。团队不分昼夜,寻觅、对齐、丈量,失利再重来……两个月后,“吉林一号”宽幅02星均匀体系波像差从0.073波长进步到0.056波长,印象质量进步近10%。

拍到高清印象,怎样用?

翻开遥感卫星印象库,某地的绿色树木、白色楼宇间,夹杂着一大片土黄色色块。“这片区域正在施工,土黄色色块代表的是裸土扬尘源的要点监测区域。”王栋介绍,经过定时监测印象,协作人工智能算法,能快速辨认扬尘源,协助有关部门展开污染督察与管理。“再比方,2023年,某个林区发现疑似松材线虫疫情,传统人力排查需数月,而‘吉林一号’卫星经过辨认树冠色彩改变,3天便辨认、确定感染区域,榜首时刻上报林业部门定向消杀处理。”王栋说。

跟着“吉林一号”在轨卫星数量逐步增多,长光卫星着力敞开印象数据运用途径。“技能发展与开拓市场相得益彰,咱们还上线了测距、标示等规范化通用东西,便利用户运用这些数据。”王栋说,公司已同千余家下流企业树立协作,2024年营收超8亿元。长光卫星还研发了国内首个“遥感+人工智能”APP——“吉林一号网”,注册用户已超18万人,切片印象数据在线调用次数破1400亿次。

“打造卫星的‘眼角膜’”。

展开自主研发,历经数千次测验,把握加工纳米级精度反射镜的技能。

出产车间,绿色地上,光可照人。一台橙色机器人正在作业,操作台上,一块4开画纸巨细、深黑色的镜片被慢慢打磨成型。“加工反射镜,就像打造卫星的‘眼角膜’。”光学加工技能负责人李岩介绍,反射镜能够将卫星收集到的地球光谱信息精准录入进相机,从而生成图片,是卫星的重要光学元器件。

反射镜加工精度为纳米级,每道加工工序,都离不开团队的自研自编。一些要害加工设备也曾依托进口,可机器一出毛病,只能托付外方修理,费用高、耗时长。

“一定要造出归于自己的设备!”2016年,李岩开端带领团队研发国产智能加工机器人。不出半年,机器人便有了雏形,“最初顺利得超乎幻想。”李岩说,“可落到实践加工上,问题出来了——都是按规范规范操作,做出来的反射镜精度便是不合格。”。

持续研讨。“实验质料切得比巴掌还小,省下一点,就能再多做一次测验。”李岩说。

逐步有了答案:加工过程中,刀具会发生极微小的磨损,因而,关于全新的刀具和运用过的刀具,操作规范应该略有调整;再者,相同一块资料,加工其边际和中心部位时,刀具的力度、视点也需求调整……。

“要知道这些,只能靠自己探究。”李岩感叹。历经数千次测验,2021年,智能加工机器人总算投产。“吉林一号”反射镜主镜加工时刻从大约半年缩短到一个半月,加工成本下降两成。

“技能攻关光靠咱们一家不可,需求上下流相互扶持。”长光卫星副总经理贾宏光说,“吉林一号”团队还为多家公司供给技能、资金支撑,在当地的扶持下,逐步构成超千家上下流企业参加的航天工业生态体系。“吉林一号”卫星部组件国产化率已达100%。

“年轻人迟早会做得更好”。

展最初脑风暴,鼓舞立异探究,为商业航天培养更多人才。

一层网面、一层银膜……走进长光卫星热控施行工艺车间,机械滚动,10分钟后,一套两平方米的多层隔热组件制造完结。“卫星在轨运转过程中会晤接近300摄氏度的温差,再经过进一步加工,它就会变成隔热保温的‘卫星外套’。”车间负责人吴清新说,“放在几年前,这个活儿需求3个人一同,忙活1小时。”。

“在热控环节,80%以上的工序都能机械化,剩余的过程,咱们有啥主意?”趁着闲暇,吴清新招待咱们开个小组会。

“卫星接地风琴片还要手工操作,一层层夹进隔热组件。能不能让机器人完结?”20多岁的宋秀志首先开口。

“也没那么简略,卫星接地风琴片要求详尽,不能呈现任何的相对位移和变形。”有人提出质疑。

“我之前了解过,在其他职业有相似的设备,咱们能不能学习改造?”宋秀志揣摩着。

…………。

一阵脑筋风暴,吴清新最终讲话:“已然有可行性,小宋你牵头,去请求公司的小微项目。”。

“在‘吉林一号’团队,有啥主意,咱们都敢说敢试。”贾宏光说,“可能有做欠好的时分,但要信任年轻人迟早会做得更好。”团队给年轻人压担子,经过带薪训练、奖金等方法鼓励立异,也不会由于项目失利而作出处分。

为商业航天培养更多人才和新鲜血液,还要走出“吉林一号”。

2022年,长光卫星上线了免费下载的“共生地球”APP,便于大众免费体会卫星遥感服务。长光卫星还面向社会举行多期免费训练班,报名者除了相关范畴从业者,还有许多有志于从事航天事业的大学生。

贾宏光说,高频次、低成本的商业航天发射正在成为实际,商业航天范畴的竞赛日趋激烈,但他信心十足。“到2027年末,公司在轨卫星数量估计将增至300颗。方针逐步完善,工业链和人才队伍不断强大,给了咱们持续逐梦星斗的底气!”。

(责任编辑:热点)

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 朱芳婷)为强化社区纠正和安顿帮教目标以下简称“两类人员”)心思帮扶系统建造,进步教育纠正及安顿帮教作业质效,东宝区社矫局于近来正式发动“五个一”心思帮扶作业。经过聚集“两类

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 朱芳婷)为强化社区纠正和安顿帮教目标以下简称“两类人员”)心思帮扶系统建造,进步教育纠正及安顿帮教作业质效,东宝区社矫局于近来正式发动“五个一”心思帮扶作业。经过聚集“两类

...[详细]

-

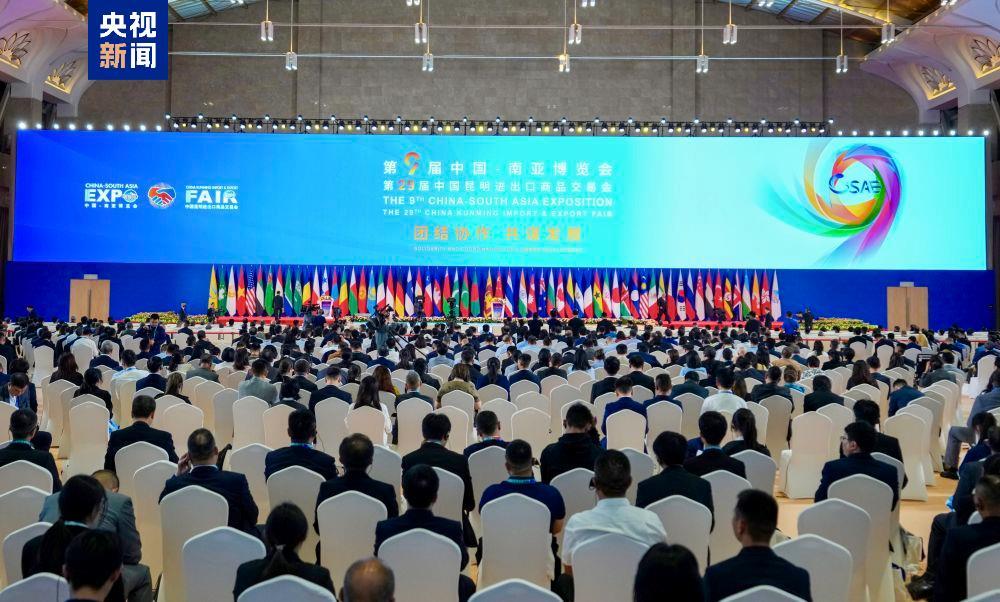

19日,为期6天的第9届我国—南亚博览会暨第29届我国昆明进出口产品交易会在昆明滇池世界会展中心开幕。本届南博会有73个国家、区域和世界组织参会,2500多家企业参展,覆盖了南亚、东南亚一切国家。本届

...[详细]

19日,为期6天的第9届我国—南亚博览会暨第29届我国昆明进出口产品交易会在昆明滇池世界会展中心开幕。本届南博会有73个国家、区域和世界组织参会,2500多家企业参展,覆盖了南亚、东南亚一切国家。本届

...[详细]

-

在临床养分科的日常作业中,咱们见到了不少减重后又反弹的事例,其间一位减重者令人形象深入。她姓刘,本年25岁,身高163厘米,之前的体重一向在65千克左右徜徉。刘女士曾屡次短期测验各种瘦身办法,但收效甚

...[详细]

在临床养分科的日常作业中,咱们见到了不少减重后又反弹的事例,其间一位减重者令人形象深入。她姓刘,本年25岁,身高163厘米,之前的体重一向在65千克左右徜徉。刘女士曾屡次短期测验各种瘦身办法,但收效甚

...[详细]

-

央视网音讯。新闻联播):近来,广东多地遭受强降雨,面临呈现的洪涝灾害和地质险情,广阔党员干部冲锋在前,抢险救援,竭尽全力维护大众生命财产安全。6月15日清晨4时,继续强降雨导致广东茂名信宜市贵子镇中和

...[详细]

央视网音讯。新闻联播):近来,广东多地遭受强降雨,面临呈现的洪涝灾害和地质险情,广阔党员干部冲锋在前,抢险救援,竭尽全力维护大众生命财产安全。6月15日清晨4时,继续强降雨导致广东茂名信宜市贵子镇中和

...[详细]

-

央视网音讯:记者从4月11日举办的2025物流数据使用立异大会上了解到,跟着我国数字经济规划的快速扩张,物流范畴的数字化转型也在加速推动,成为助推下降全社会物流本钱的有用支撑。近年来,我国数字经济规划

...[详细]

央视网音讯:记者从4月11日举办的2025物流数据使用立异大会上了解到,跟着我国数字经济规划的快速扩张,物流范畴的数字化转型也在加速推动,成为助推下降全社会物流本钱的有用支撑。近年来,我国数字经济规划

...[详细]

-

方育电器四里河红星美凯龙店开业发动会圆满结束!3月30日隆重开业

2025年3月4日下午两点,一场备受瞩目的开业发动典礼在四里河红星美凯龙商场负一楼隆重举行。此次由方育电器精心预备的活动,正式拉开了方育电器四里河红星美凯龙店开业的前奏,也预示着当地家居电器商场行将迎

...[详细]

2025年3月4日下午两点,一场备受瞩目的开业发动典礼在四里河红星美凯龙商场负一楼隆重举行。此次由方育电器精心预备的活动,正式拉开了方育电器四里河红星美凯龙店开业的前奏,也预示着当地家居电器商场行将迎

...[详细]

-

金融助力村庄复兴新范式: 中信银行构建“五融”协同归纳服务体系

2025 年中心一号文件着重,要以变革开放和科技立异为双轮驱动,引导金融资源精准流向农业村庄范畴,全方位推进村庄的高质量展开。中信银行活跃响应国家战略召唤,充沛发挥本身的金融优势和集团协同效能,深度饯

...[详细]

2025 年中心一号文件着重,要以变革开放和科技立异为双轮驱动,引导金融资源精准流向农业村庄范畴,全方位推进村庄的高质量展开。中信银行活跃响应国家战略召唤,充沛发挥本身的金融优势和集团协同效能,深度饯

...[详细]

-

从宝宝百日到老一辈贺寿。您的第1/N次人生大事件。咱们都用新花样写进韶光里��。安徽高速开元世界大酒店。用顶配场景承揽您的亮光时间。专属定制 宴宴精彩。四大庆典盛宴 · 专属高光时间。宝宝启航宴。每个

...[详细]

从宝宝百日到老一辈贺寿。您的第1/N次人生大事件。咱们都用新花样写进韶光里��。安徽高速开元世界大酒店。用顶配场景承揽您的亮光时间。专属定制 宴宴精彩。四大庆典盛宴 · 专属高光时间。宝宝启航宴。每个

...[详细]

-

梦动症体现为在睡觉中因噩梦而做出如拳打脚踢等动作,有时甚至会从床上下跌。这常常是帕金森病前期先兆体现。帕金森病不只体现为手抖,还伴有行动迟缓和肌肉僵直。今天是国际帕金森病日,怎么下降帕金森病的危险?戳

...[详细]

梦动症体现为在睡觉中因噩梦而做出如拳打脚踢等动作,有时甚至会从床上下跌。这常常是帕金森病前期先兆体现。帕金森病不只体现为手抖,还伴有行动迟缓和肌肉僵直。今天是国际帕金森病日,怎么下降帕金森病的危险?戳

...[详细]

-

山西大同的悬空寺,是座千年古寺,以共同的修建风格和“悬、奇、巧”的结构出名,招引着很多游客慕名而来。但最近网上却呈现了一段悬空寺部分修建崩塌的短视频,引发广泛重视。那么,视频内容是真的吗?近期,这段悬

...[详细]

山西大同的悬空寺,是座千年古寺,以共同的修建风格和“悬、奇、巧”的结构出名,招引着很多游客慕名而来。但最近网上却呈现了一段悬空寺部分修建崩塌的短视频,引发广泛重视。那么,视频内容是真的吗?近期,这段悬

...[详细]

国网荆州公司城区供电中心筑牢赛事用电“安全网”

国网荆州公司城区供电中心筑牢赛事用电“安全网” 安全人寿安庆中心支公司联合大南门派出所举行主题观影活动

安全人寿安庆中心支公司联合大南门派出所举行主题观影活动 江西省政协原党组成员、副主席胡幼桃被查

江西省政协原党组成员、副主席胡幼桃被查 “毛孩子”怎样坐高铁?跟访宠物邮寄榜首单

“毛孩子”怎样坐高铁?跟访宠物邮寄榜首单