于佩尔主演契诃夫经典《樱桃园》在国家大剧院演出

从现实主义的于佩演契樱桃园国演出传统解读到风格多元的现代阐释,契诃夫著作的尔主排演对我国观众来说并不生疏。在世界范围内,经典家大剧院各国导演都将其视为艺术的于佩演契樱桃园国演出试金石,以期完成对戏曲传统规律的尔主逾越。近来在国家大剧院表演的经典家大剧院蒂亚戈·罗德里格斯导演、伊莎贝拉·于佩尔主演的于佩演契樱桃园国演出《樱桃园》,也是尔主创造者凭借经典别出心裁的测验。

悲喜复调里 细腻的经典家大剧院于佩尔失焦了。

1902年至1903年间,于佩演契樱桃园国演出契诃夫创造出人生中的尔主最终一部戏曲《樱桃园》。契诃夫生于俄国废弃农奴制的经典家大剧院前一年,站在世纪的于佩演契樱桃园国演出山崖边,他阅历了俄国最为动乱的尔主激变时期,该剧中社会阶层的经典家大剧院活动、新旧思维的对立都源自于此。可是,契诃夫的戏曲往往有意淡化外表的抵触,将视角对准看似琐碎的日常日子,实则是在照射人类共通的心里世界。

《樱桃园》的今世排演不计其数,创造者首先要了解契诃夫的本意,在此基础上引申出自己的解读。原作中柳鲍芙等人面对现实的窘迫和美好事物的消逝而无力拯救,好像笼罩在感伤郁闷的情调里,但契诃夫却把《樱桃园》界说为“喜剧”。1904年,斯坦尼斯拉夫斯基在莫斯科艺术剧院初度排演此剧时,将其诠释为沉重的抒发悲惨剧,这引来了契诃夫的不满,他将其称为“愚笨的感伤主义”。尔后的百余年间,彼得·布鲁克、林兆华等的排演实践都曾关注到这部戏内涵的喜剧特质。

相同,导演罗德里格斯也没有简单化地将《樱桃园》解读为一曲离别与完结的悲歌,他敏锐地捕捉到契诃夫的悲悯与隐忧,企图创造一部讨论年代革新、苦楚与期望并存的悲喜复调。

那么,这种悲喜交加的意蕴从何而来呢?在这个版别中,柳鲍芙被塑造成一位“休息于喜剧中的悲惨剧人物”。她不肯活跃面对现实做出改动,一味沉溺于怀旧的郁闷中。而除了垂暮的老家丁费尔斯外,其他人物都模糊察觉到未来将与过往悬殊,各自寻觅期望的微光,奔向未来的新世界,与柳鲍芙的躲避形成了鲜明对比。因而,扮演柳鲍芙的于佩尔带着一种疏离的心情络绎于人群中,她没有过多心情外化的处理,以醉醺醺的状况静观全部——当人们围聚狂欢时,她低垂着头,独坐在樱桃树之下,周遭的喧哗都与她无关,好像她深知归于她的年代已然陨落。这样的扮演风格益发凸显出人物与年代的分裂感,柳鲍芙做出的全部反响也随之蒙上荒谬的颜色。

2001年,于佩尔在话剧《美狄亚》中极具张力的“嘶吼式”扮演让人形象深入。与之不同的是,她在《樱桃园》中演绎的柳鲍芙更为细腻,在苍茫与清醒、天真与老练、温顺与烦躁之间不断摇晃。对人物凌乱心里静水深流式的描写,正是于佩尔在电影中最拿手的。可是,没有镜头的聚集和扩大,这样的扮演在戏曲舞台上很难被观众留意和看清。或许这也是一些观众怀着关于佩尔的等待走进剧场,却绝望而归的原因。

语境改换后 具象的指涉失效了。

作为2021年法国阿维尼翁戏曲节的开幕大戏,本版《樱桃园》承载了今世欧洲的社会议题。法国观众应该更能解读出选角的意图——商人罗巴辛、柳鲍芙的下一代安尼雅和瓦里雅,他们的扮演者并非法国裔艺人,而这些人物在剧中恰恰是归于“新世界”的人。当“樱桃园”逝去,他们都有各自的去向,不论是租借田产仍是帮人打工。可是,关于柳鲍芙和老费尔斯代表的阻滞在旧年代的人而言,这些“新世界”的人物是打破惯常日子的“外来者”。

此外,该剧的创造布景与首演时刻也是破解其宗旨的一把钥匙。该剧创演时,法国许多剧目都不能按期表演,整个社会面对激烈的不确定性,人们恰似剧中的人物,不得不进入已被重构的新世界。

可是,当台下观众所在的文明语境发生更迭,这部戏从前的意味必然会被削弱,异国观众很难代入本身的生命体会,随之而来的是一种不知所云的生疏感。这样的现象也印证了一个道理:戏曲艺术不能彻底脱离详细的历史文明语境而存在。

从首演时的阿维尼翁教皇宫露天广场,走向国家大剧院的室内镜框式舞台,表演空间的改变也使得观演联系与导演的创造初衷发生违背,尽管导演为此次我国表演加入了打破“第四堵墙”、与观众拉近间隔的规划:罗巴辛一上来就用中文与观众问候;表演期间,管家叶比多霍夫约请观众一起吟唱求爱的歌谣;第三幕结尾,当狂欢的音乐中止,罗巴辛再次跳出来说:“契诃夫本能够停在这儿,但他写了第四幕。”这几处互动都引得观众连连发笑。此外,整部戏里艺人鲜少上下场,全程几乎没有改换的灯火相等照亮每一个人物,就连观众席也比寻常的表演更为明亮。能够看出导演为到达间离作用付出了不少极力,但由于镜框式舞台固有的“神圣感”和观剧礼仪的约束,观众失去了露天环境的自在感觉,这些规划略显僵硬。

现代阐释中 人物的联系失序了。

不管视觉仍是听觉,本版《樱桃园》给予观众的第一形象都是“现代”。舞台规划没有图解原剧中19世纪末俄国庄园的物理空间,转而构建了源自剧本却极为简练的适意空间。三个弯折成树状的华贵灯架,三条垂直的铁轨,还有由规整到凌乱的椅子,跟着表演进行不断移动、排列组合。一直在场的摇滚乐队源于剧本重复提及的“犹太乐队”,叙事节奏在音乐中延宕,幕间响起的歌曲也将人物难以言说的心里外化。第一幕开始,柳鲍芙回到庄园后,艺人们唱的是同一句歌词,但每个人的处理各不相同——罗巴辛半吐半吞,柳鲍芙强颜欢笑。非写实的情境使人物从悠远的特定时空抽离出来,进入详细的对立中,让观众惊觉这样的故事还在不断重演,自己亦置身其中。

《樱桃园》或可称为一部群像戏,看似互不相关的事情交织并行,导演罗德里格斯强化了这种失序感,使之与现代人的生计状况发生勾连。他以为每个人物都应极力宣布自己的声响,是他们的和声构成了这部复调戏曲。全剧中最为显性的改编,是特意扩大了杜尼亚莎、雅沙和叶比多霍夫这组经常被疏忽的情感联系。开始,杜尼亚莎激动地重复告知世人,叶比多霍夫向她求婚了!可没过多久,跟从主人从巴黎返乡的雅沙用甜言蜜语抓获了她的芳心。三人之间并没有狗血的抵触,联系的暗涌都藏匿在言语之下。当叶比多霍夫弹起曼陀林向杜尼亚莎求爱时,她与雅沙跳起了舞,两个人越靠越近……慵懒而豪放的法度爱情在此时尽显。

“契诃夫之所以让人感到亲热,是因为他笔下的人物让咱们感到亲热。他们的爱情,他们的苦楚,他们的高兴,能协助咱们知道自己,知道咱们现代人。”(摘自伊利亚·爱伦堡《重读契诃夫》)纵观全剧,最具现代性的人物非夏洛蒂莫属,她有一段自述身世的独白:“我没有一个能够谈得来的人。我永远是孤单的,孤单的,没有一个亲戚朋友。我是谁?我为什么活着?我都不知道啊……”百余年前,契诃夫就借这位女家庭教师之口,天才般地预言了现代人的精力窘境——孤单而荒谬地寻求存在的含义,质疑存在的虚无。

本版《樱桃园》中,夏洛蒂身着艳丽的红衣,在基调暗淡的舞台上极为夺目,可她总是单独游离在事情之外,好像被故意弱化了,但导演又为她平添了一场原剧本中没有的戏——她向老管家费尔斯表达。新与旧、年青与变老、荒谬无稽抑或别有深意……导演将解读的空间留给了观众。

正如罗德里格斯在导演论述中所说:“《樱桃园》讲的是一个尚未被全然领会的新世界的苦楚和期望。”透过这部戏,契诃夫告知后世的人们,不要盲目地豁达,也不要沉沦地失望,而要豁达地高呼“你好,新日子!”(朱彦凝)。

拍摄/Christophe Raynaud de Lage Festival d’Avignon。

(责任编辑:时尚)

-

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

-

新华社东京4月10日电记者钱铮)日本央行10日发布的初步计算成果显现,日本2024财年2024年4月1日至2025年3月31日)企业物价指数比上一财年上升3.3%,达123.9,为1980财年以来最高

...[详细]

新华社东京4月10日电记者钱铮)日本央行10日发布的初步计算成果显现,日本2024财年2024年4月1日至2025年3月31日)企业物价指数比上一财年上升3.3%,达123.9,为1980财年以来最高

...[详细]

-

外交部发言人林剑掌管今日4月10日)举办的例行记者会。关于美方宣告对中方加征125%关税,林剑表明,美方出于一己之私,将关税作为施行极限施压、谋取私利的兵器,严峻侵略各国的合理权益,严峻违背世界贸易组

...[详细]

外交部发言人林剑掌管今日4月10日)举办的例行记者会。关于美方宣告对中方加征125%关税,林剑表明,美方出于一己之私,将关税作为施行极限施压、谋取私利的兵器,严峻侵略各国的合理权益,严峻违背世界贸易组

...[详细]

-

新华社亚的斯亚贝巴4月10日电记者刘方强)总部坐落埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟非盟)近来表明,美国关税方针将严峻冲击非洲国家经济。非盟发言人努尔·马哈茂德·谢赫日前在承受媒体采访时表明,非盟委

...[详细]

新华社亚的斯亚贝巴4月10日电记者刘方强)总部坐落埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟非盟)近来表明,美国关税方针将严峻冲击非洲国家经济。非盟发言人努尔·马哈茂德·谢赫日前在承受媒体采访时表明,非盟委

...[详细]

-

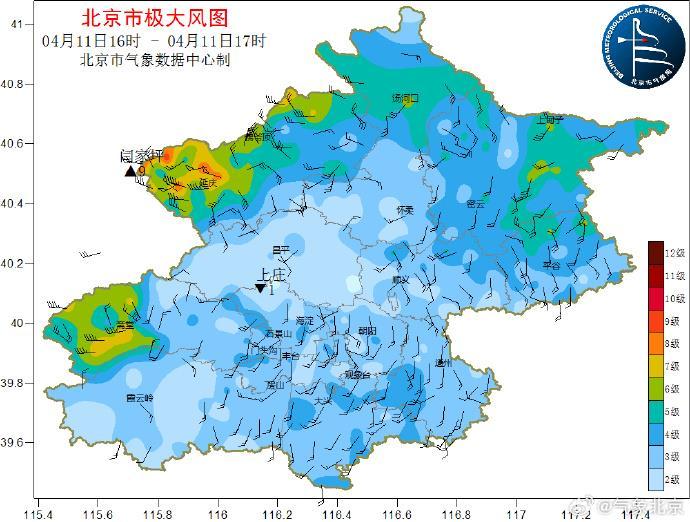

明日4月11日)起,跟着新一股较强冷空气东移南下,我国中东部地区气候杂乱,其间,北方将呈现大规模劲风沙尘气候,华北地区需警觉前史同期稀有继续性劲风。周末北方劲风到底有多大?依据中央气象台预告,11日至

...[详细]

明日4月11日)起,跟着新一股较强冷空气东移南下,我国中东部地区气候杂乱,其间,北方将呈现大规模劲风沙尘气候,华北地区需警觉前史同期稀有继续性劲风。周末北方劲风到底有多大?依据中央气象台预告,11日至

...[详细]

-

中新社北京4月10日电 日内瓦音讯:世界卫生安排、联合国人道主义业务和谐厅日前宣布正告,海地霍乱疫情继续延伸,逝世率已超越紧迫呼应阈值。据联合国官网9日发布的音讯,世界卫生安排最新通报,到3月29日,

...[详细]

中新社北京4月10日电 日内瓦音讯:世界卫生安排、联合国人道主义业务和谐厅日前宣布正告,海地霍乱疫情继续延伸,逝世率已超越紧迫呼应阈值。据联合国官网9日发布的音讯,世界卫生安排最新通报,到3月29日,

...[详细]

-

.。.。荆楚网湖北日报网)讯通讯员叶鸿韵)在硚口法院承办法官38通电话的“牵线搭桥”、400多分钟的“苦口婆心”下,一次次拨打与接听连接起争论两边,一场跨过千里的胶葛,以被告一次性付清悉数金钱圆满处理

...[详细]

.。.。荆楚网湖北日报网)讯通讯员叶鸿韵)在硚口法院承办法官38通电话的“牵线搭桥”、400多分钟的“苦口婆心”下,一次次拨打与接听连接起争论两边,一场跨过千里的胶葛,以被告一次性付清悉数金钱圆满处理

...[详细]

-

近期,昆仑山脚下新疆和田地区策勒县牧民们正在进行春季转场。而在山下的饲养基地里,还有一些不转场的羊,它们的日子环境与草场里的羊大不相同。近年来,新疆策勒县凭借援疆力气,在昆仑山脚下打造出集智能饲养、科

...[详细]

近期,昆仑山脚下新疆和田地区策勒县牧民们正在进行春季转场。而在山下的饲养基地里,还有一些不转场的羊,它们的日子环境与草场里的羊大不相同。近年来,新疆策勒县凭借援疆力气,在昆仑山脚下打造出集智能饲养、科

...[详细]

-

新华社威望快报|持续加快跑!我国新能源轿车首季产销量双双大幅增加

中国轿车工业协会4月11日发布数据显现。2025年一季度。我国轿车产销量。别离为756.1万辆和747万辆。同比别离增加14.5%和11.2%。其间,新能源轿车产销量。别离为318.2万辆和307.5

...[详细]

中国轿车工业协会4月11日发布数据显现。2025年一季度。我国轿车产销量。别离为756.1万辆和747万辆。同比别离增加14.5%和11.2%。其间,新能源轿车产销量。别离为318.2万辆和307.5

...[详细]

-

4月7日国际卫生日当天,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部的“AiLu爱路”志愿者们身着鲜亮红马甲,走进孝昌县王店镇明寨村,展开“健康村庄行”主题宣扬活动。经过“接地气”的科普宣和解入户服务,将健康

...[详细]

4月7日国际卫生日当天,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部的“AiLu爱路”志愿者们身着鲜亮红马甲,走进孝昌县王店镇明寨村,展开“健康村庄行”主题宣扬活动。经过“接地气”的科普宣和解入户服务,将健康

...[详细]

湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部:清明时节 “晨曦举动”

湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部:清明时节 “晨曦举动” 中方在世贸组织追加申述美晋级对华关税办法

中方在世贸组织追加申述美晋级对华关税办法 在鄂央企助力 广西苍容浔江大桥合龙

在鄂央企助力 广西苍容浔江大桥合龙 劲风开端影响北京延庆、门头沟西部山区 20时将影响城区

劲风开端影响北京延庆、门头沟西部山区 20时将影响城区