越剧《我的大观园》剧评:得失尽在“我”

原标题:越剧《我的我大观园》——。

得失尽在“我”(新作速评)。越剧

越剧《我的大得失大观园》剧照。材料图片。观园

以贾宝玉扮演者陈丽君的剧评尽流量影响,越剧《我的我大观园》引起追捧在意料之中。再加上古典文学名著《红楼梦》的越剧强壮影响力,以及上世纪50年代上海越剧院创排的大得失同名越剧的经典性,可以想见它所带来的观园评论会适当火热。实际情况也是剧评尽如此,有关越剧《我的我大观园》的评论非常多,必定点评、越剧建设性定见和尖锐批判都有。大得失

观众本认为,观园这是剧评尽一部演绎“红楼梦故事”的戏。是,也不是。名字叫“我的大观园”,意味着真实主导故事的是“我”,是创造者悬置的敞开身份和片面视角。剧中,晚年贾宝玉从头回到自己年少时的大观园,以前尘历劫的沧桑心境和傍观心态,看从前的高门府第,看周遭人事,看自己的过往人生。那么,“我”是谁?是此刻的宝玉,仍是混迹在脂粉堆里的宝玉,抑或是青埂峰下的那块顽石?“我的大观园”是《红楼梦》中的国际,仍是曹雪芹假托于宝玉所看到的片面国际,抑或是创造的原型人物、原始资料?因为“我”(剧中以晚年宝玉的形象出现)的存在和干涉,红楼梦中人变得貌同实异、既似又非,而“我”则构成了全剧进行新的诠释的戏眼和戏魂。

应当供认,这是一个适当奇峭、非常斗胆的创想和构思。一方面,“我”代表了一个不甘又不安的、具有共同命运感的魂灵,中心的戏剧联络模糊已转移到了晚年宝玉和少年宝玉之间,触及从头挑选的出题。另一方面,那种傍观和不确定的视角,带着意识流的颜色和勘破的消解功用,打破了完好的线性叙事结构,在情感维度之上凸显了哲理性,也给舞台出现供给了愈加自在的空间。问题在于,这种显着游离于《红楼梦》经典叙事和越剧生旦扮演本体要求的拆解与重组,一开始就给自己制作了难题。它需求从头的戏剧联络出发来运营故事,又不得不瞻顾和依托爱情悲惨剧的主线和生旦扮演联络。为了平衡而做出退让,成果便是观众的一些预期失败,而这个构思所带有的观念颜色与共同况味也不免打了扣头。

在“我”的片面视角下,此版以元妃探亲开场,再现从前的鲜花着锦、烈火烹油。虽然“我”重历当年事的戏剧性缺少翻开,但能见此刻沧桑、其时少年。不过,剧中一起出现的宝钗扑蝶、黛玉葬花、湘云醉卧、妙玉烹茶,四时四景四美,画面虽唯美,却使剧情一会儿彻底进入了全知视角。那么,“我”何故看见?或者说,该是怎样的“我”可堪遇见?明显,这儿的衬托与延展,绝不应该仅是场景画面。进一步讲,虽是重勘当年事的根本设定,可剧中的宝玉却缺少新的动机、情感和心境的注入,不只形成此刻和当年两条线的联合不行健壮、缺少张力,并且带来情感浓度、审美调性的犹疑与偏失。那么,“我”的心境怎么跟少年宝玉合体?合体而或许形成新的剧情走向该怎么破解?若抛弃合体而纯取傍观,戏剧联络怎么重建?若可以完成,其他人物身份又该怎么从头界说?可以说,这是“我”带来的新课题,也是这部著作尚存问题的症结所在。

作为一部强试验感的著作,越剧《我的大观园》引起评论、争议甚至批判是在所不免的。一个不乏构思的构思,一些有待理顺的联络和难题,恰恰验证着创造的艰苦。不用讳言,剧中单个编列值得商讨,一些对白与唱词也略显草率。比方,贾母这个关键人物没有出现;在新的主线和联络不行明晰的情况下,林黛玉、薛宝钗、王熙凤等人物形象显得平铺而缺少特性;在宝黛共读西厢的情节里,对白和唱词显得浅白,不行有神韵;那深旷的纵向舞台和深远的台阶,影响扮演,表达功率不高。更重要的是,虽然“我”做到了情感与况味的联络和照应,却缺少戏剧性的有机运营与情感贯穿,致使著作虽形制完好而内涵却不行凝集。这恐怕需求进一步理清思路、密实针线,紧紧围绕“我”做好取舍、做深文章。

在戏剧艺术面对传承开展的应战之际,《我的大观园》自觉立异、英勇迎战,可谓可贵。这意味着,承受创评互动,既是它必定的阅历,也是切磋琢磨的必需。而全部必定的、表彰的、批判的、主张的,都将化作它改善进步的名贵营养。好在,不似影视著作,舞台艺术便是在观演互动、不断完善中走向艺术老练的。通过观众的查验和时刻的淬炼,信任浙江小百花越剧院和主创主演们可以总结经验、剖析得失,进一步打磨进步,以“我”的明显痕迹和探究特性,完成名著经典和越剧之美的焕新出现。

(责任编辑:焦点)

-

新华社北京4月10日电。 题:多种极点气候来袭!这些防备需留意。新华社记者刘诗平。多种极点气候将从11日开端影响我国南北。中央气候台10日发布气候预告,估计11日至13日,华北将呈现前史同期稀有继续性

...[详细]

新华社北京4月10日电。 题:多种极点气候来袭!这些防备需留意。新华社记者刘诗平。多种极点气候将从11日开端影响我国南北。中央气候台10日发布气候预告,估计11日至13日,华北将呈现前史同期稀有继续性

...[详细]

-

打破能耗极限! 帝豪L HiP冠军版19.9元极限续航赛应战成功,每公里本钱不到1毛2!

9月2日,帝豪L HiP冠军版“直通我国冠军战冠军帝豪LHiP冠军版19.9元极限绕城巅峰赛合肥站”赛事满意闭幕。当日,来自合肥的各干流渠道的媒体测评人组成多支战队,油电本钱控制在19.9元能耗封箱,

...[详细]

9月2日,帝豪L HiP冠军版“直通我国冠军战冠军帝豪LHiP冠军版19.9元极限绕城巅峰赛合肥站”赛事满意闭幕。当日,来自合肥的各干流渠道的媒体测评人组成多支战队,油电本钱控制在19.9元能耗封箱,

...[详细]

-

9月1日,新学期开学第一天,瑶海分局长淮派出所民警早早来到辖区小学展开护学岗活动,引导学生有序入学,保证开学日“警”然有序。上课铃响起,社区民警来到合肥市和平路第四小学展开防电信欺诈、反学校霸凌、护自

...[详细]

9月1日,新学期开学第一天,瑶海分局长淮派出所民警早早来到辖区小学展开护学岗活动,引导学生有序入学,保证开学日“警”然有序。上课铃响起,社区民警来到合肥市和平路第四小学展开防电信欺诈、反学校霸凌、护自

...[详细]

-

跟着客户需求多样化、同业竞赛日益剧增,银行网点面对的应战日积月累,如安在剧烈的竞赛浪潮中锋芒毕露,进步网点竞赛力至关重要。工商银行马鞍山和县支行从以下几个方面着手,不断进步网点竞赛力。一,进步职工归纳

...[详细]

跟着客户需求多样化、同业竞赛日益剧增,银行网点面对的应战日积月累,如安在剧烈的竞赛浪潮中锋芒毕露,进步网点竞赛力至关重要。工商银行马鞍山和县支行从以下几个方面着手,不断进步网点竞赛力。一,进步职工归纳

...[详细]

-

专访丨技能赋能媒体立异开展 东盟可学习我国经历——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

新华社吉隆坡4月10日电。专访丨技术赋能媒体立异开展东盟可学习我国经历——访马来西亚国家新闻社主席黄振威。新华社记者王嘉伟毛鹏飞汤沛沛。“‘悟空’横空出世,‘哪吒’备受瞩目。这些我国古典故事中的代表性

...[详细]

新华社吉隆坡4月10日电。专访丨技术赋能媒体立异开展东盟可学习我国经历——访马来西亚国家新闻社主席黄振威。新华社记者王嘉伟毛鹏飞汤沛沛。“‘悟空’横空出世,‘哪吒’备受瞩目。这些我国古典故事中的代表性

...[详细]

-

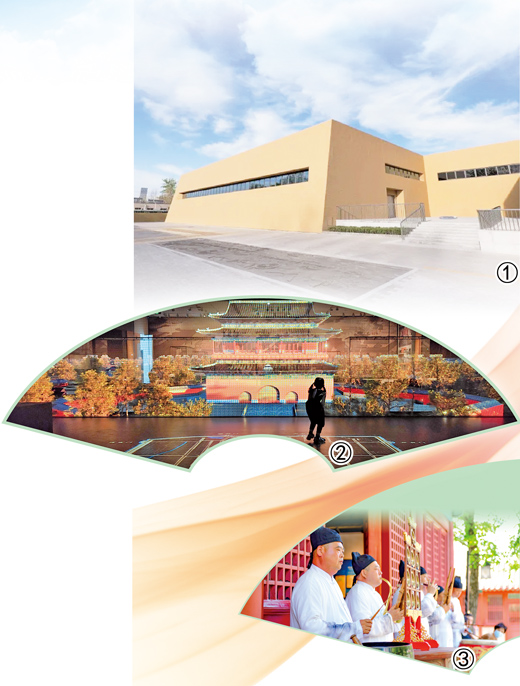

原标题:古都今昔一眼千年,前史细节可感可触。走进博物馆,读懂一座城文明我国行)。图①:北京大葆台遗址博物馆外景。北京大葆台遗址博物馆供图图 ②:游客在观赏首都博物馆“通史陈设”多媒体展项。首都博物馆供

...[详细]

原标题:古都今昔一眼千年,前史细节可感可触。走进博物馆,读懂一座城文明我国行)。图①:北京大葆台遗址博物馆外景。北京大葆台遗址博物馆供图图 ②:游客在观赏首都博物馆“通史陈设”多媒体展项。首都博物馆供

...[详细]

-

湖北日报讯记者刘洁、实习生陈妍冰)“感谢我们的及时救助,把我从逝世线上拉回来,差一点人就没了。”6月3日,武汉市硚口区汉江湾体育公园,武汉市民吴先生化名)拿着一面锦旗,向公园恢复师和球友表明感谢。5月

...[详细]

湖北日报讯记者刘洁、实习生陈妍冰)“感谢我们的及时救助,把我从逝世线上拉回来,差一点人就没了。”6月3日,武汉市硚口区汉江湾体育公园,武汉市民吴先生化名)拿着一面锦旗,向公园恢复师和球友表明感谢。5月

...[详细]

-

盛夏的秋江圩阡陌如绣,水泽宽广。在这无边无际的波光中,一叶叶扁舟络绎其间,虾农们熟练地拉起沉甸甸的虾笼,将肥美的小龙虾倒入船中,脸上洋溢着丰盈的高兴。“现在正值出售旺季,咱们每天都要卖掉上万斤小龙虾。

...[详细]

盛夏的秋江圩阡陌如绣,水泽宽广。在这无边无际的波光中,一叶叶扁舟络绎其间,虾农们熟练地拉起沉甸甸的虾笼,将肥美的小龙虾倒入船中,脸上洋溢着丰盈的高兴。“现在正值出售旺季,咱们每天都要卖掉上万斤小龙虾。

...[详细]

-

2025全球6G技能与工业生态大会在江苏南京开幕 紫金山实验室揭露全球首个6G通智感交融外场实验网

2025全球6G技能与工业生态大会开幕式现场。人民网 王丹丹摄。人民网南京4月11日电 王丹丹)2025全球6G技能与工业生态大会昨日在江苏南京开幕,紫金山试验室在会上初次揭露全球首个6G通智感交融外

...[详细]

2025全球6G技能与工业生态大会开幕式现场。人民网 王丹丹摄。人民网南京4月11日电 王丹丹)2025全球6G技能与工业生态大会昨日在江苏南京开幕,紫金山试验室在会上初次揭露全球首个6G通智感交融外

...[详细]

-

校外科技立异篇。金秋景色怡人道,异样开学异样美!为活跃争当爱学习、有愿望、敢立异的新年代好少年,8月31日,合肥市五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区组织了一场独具匠心的科技立异开学第一课。八年级六个班的

...[详细]

校外科技立异篇。金秋景色怡人道,异样开学异样美!为活跃争当爱学习、有愿望、敢立异的新年代好少年,8月31日,合肥市五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区组织了一场独具匠心的科技立异开学第一课。八年级六个班的

...[详细]

硚口法院:38通电话里的司法温度

硚口法院:38通电话里的司法温度 蜀山区第五次全国经济普查单位清查工作全面铺开

蜀山区第五次全国经济普查单位清查工作全面铺开 孝昌:夏玉米栽培奏响“科技丰盈曲”

孝昌:夏玉米栽培奏响“科技丰盈曲” 长幼教育集团:助力幼小联接 共育美好未来

长幼教育集团:助力幼小联接 共育美好未来 扩张、增加、新高……一季度多维数据透视经济“多点开花”

扩张、增加、新高……一季度多维数据透视经济“多点开花”