在“顶流”博物馆“解码”文物是什么体会?

新华社西安5月17日电(记者孙正好)陕西前史博物馆是顶流“顶流”博物馆之一,在这儿“解码”文物是博物什么领会?世界博物馆日降临之际,记者跟从陕西前史博物馆解说员张敏,馆解一起穿越周、码文秦、顶流汉、博物唐等年代篇章,馆解感触文物解说作业背面的码文繁忙、浪漫与美好。顶流

“咱们仔细看,博物这座金碗上的馆解动物是动态的,植物是码文静态的;以逸待劳,彰显出古代工匠精深的顶流装修技艺。”解说完国宝级文物“唐鸳鸯莲瓣纹金碗”后,博物张敏带领游客又来到另一件唐代珍品文物“葡萄花鸟纹银香囊”前。馆解“使用重心原理,这只香囊不管怎样摇摆,香盂都不会倾覆。”。

张敏正在向游客解说文物。新华社记者 孙正好 摄。

“在陕西前史博物馆解说文物,最直观的领会便是讲不完,忙不断,由于咱们这儿精品文物多,游客量大。”张敏说,“从上午八点半开馆到下午七点闭馆,这儿每天都是旅游旺季,咱们每场解说短则两小时,长则三小时。”张敏笑着说解说作业的确很费鞋,解说员们的日均步数都超越两万步,许多时分,鞋跟的底板都会被走掉。

解说之余,张敏拿起一本《花舞大唐春——何家村遗宝精粹》翻阅起来。忙不断的背面,还得学不断。

“近年来,文博热越来越火爆,许多游客都是有备而来的,解说员不能一味输出,更要不断学习,更新解说方法。”张敏介绍,陕西前史博物馆具有170余万件(组)藏品,仅解说作业的根底材料就有10万字。此外,她还要不断学习最新的考古材料、学术效果等;经过影视剧、纪录片等途径,寻觅各类美妙的混搭知识点,在保证准确性的一起,让解说更靠近游客日常日子,引起咱们共识。

保藏于陕西前史博物馆的唐三彩骆驼载乐俑。新华社记者 孙正好 摄。

“荆轲刺秦王时,秦王为何来不及拔剑?”经过一柄长达96厘米的秦剑,张敏向游客们引申出秦剑的杰出特色——长。“实在的独孤信印章有26个面,要比《唐朝诡事录》中更立体。”结合热播的影视剧,张敏分析着独孤信宗族,怎么深度卷进隋唐前史纷争。

“讲着讲着,就会不自觉地振奋起来。”张敏说解说作业的另一个领会便是风趣,“究竟陕西前史博物馆的‘国宝’太多了。”面临西周青铜器牛尊,张敏提示游客留心“牛大虎小”这一特色,据此解说其时牛的社会地位;讲到秦国杜虎符时,她用“秦国大将能够调集多少戎马”引起咱们的好奇心。在一次次解说中,作为今世女人的她,会特别留心唐代女人的20多种发髻方法,以及其时女人的防晒方法,在作业中收成高兴。

保藏于陕西前史博物馆的唐鸳鸯莲瓣纹金碗。新华社记者 孙正好 摄。

“针对不同受众,咱们要因人施讲,但都得讲得风趣,讲得有亲和力。”张敏说,“我特别喜爱与青少年互动,他们看文物的视角更有意思,也让我深受启示。”为了更靠近青少年的思维习惯,她常常在家与上小学的女儿做解说操练。“比方小朋友会问,为什么在唐代陶俑中,小动物不乱跑而是乖乖坐在马背上?我会沿着孩子的爱好点,解说我国动物驯养的前史。”。

张敏是土生土长的西安人,自2008年担任陕西前史博物馆解说员以来,她正是用一个个风趣的小切断问题,串联起陕西这片文明厚土的前史,累计至少有12万人现场聆听过她的解说。“解说员是文物的解码器,我要经过故事化的表达,讲好每件文物承载的文明内在,这份作业带给我的领会还有巨大的取得感和激烈的使命感。”她说。

张敏正在向游客解说唐葡萄花鸟纹银香囊。新华社记者 孙正好 摄。

17年的解说作业中,张敏的收成是“爱上了博物馆,也爱上了中华优异传统文明”。每当度假,她喜爱带孩子逛各地的博物馆,既横向感触中华文明的丰厚绚烂,也纵向领会它的连绵不停与传承立异。此外,经过文博进校园、在社区展开公益讲座等公益活动,张敏用自己生动的解说,让文明走进更多人的日子。“我是替文物发声的人,博物馆便是一所大学校,我要用更激烈的使命感,用更接地气的解说方法,将中华优异传统文明传播得更广。”。

(责任编辑:娱乐)

-

荆楚网湖北日报网)讯(通讯员 李曦雯)近来,湖北省第三人民医院(湖北省中山医院)口腔科成功为一名口腔颊癌患者施行了高难度的“彻底治愈性肿瘤切除+游离皮瓣显微修正术”。该手术由口腔科副主任倪小兵主刀,历

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯(通讯员 李曦雯)近来,湖北省第三人民医院(湖北省中山医院)口腔科成功为一名口腔颊癌患者施行了高难度的“彻底治愈性肿瘤切除+游离皮瓣显微修正术”。该手术由口腔科副主任倪小兵主刀,历

...[详细]

-

极目新闻记者 陈洋洋。5月13日下午,胖东来创始人于东来现身西藏古格王朝遗址敞开直播,一路旁边走边聊,为我们介绍景点。于东来现身西藏直播。谈论区网友纷繁留言:“欢迎东来哥来西藏玩。”随后,极目新闻记者

...[详细]

极目新闻记者 陈洋洋。5月13日下午,胖东来创始人于东来现身西藏古格王朝遗址敞开直播,一路旁边走边聊,为我们介绍景点。于东来现身西藏直播。谈论区网友纷繁留言:“欢迎东来哥来西藏玩。”随后,极目新闻记者

...[详细]

-

9月5日至11日,定远县展开了以“网络安全为公民,网络安全靠公民”为主题的网络安全宣扬周系列活动,旨在进一步贯彻落实国家网络安全宣扬作业要求,提高全社会网络安全意识和安全防护技术,共建网络安全,同享网

...[详细]

9月5日至11日,定远县展开了以“网络安全为公民,网络安全靠公民”为主题的网络安全宣扬周系列活动,旨在进一步贯彻落实国家网络安全宣扬作业要求,提高全社会网络安全意识和安全防护技术,共建网络安全,同享网

...[详细]

-

中新网5月13日电 据联合国官网音讯,当地时间12日,联合国秘书长发言人迪雅里克表明,联合国秘书长古特雷斯对中美经贸高层谈判效果表明欢迎,称这对全球经济是一个“十分活跃”的信号。据报道,迪雅里克当天在

...[详细]

中新网5月13日电 据联合国官网音讯,当地时间12日,联合国秘书长发言人迪雅里克表明,联合国秘书长古特雷斯对中美经贸高层谈判效果表明欢迎,称这对全球经济是一个“十分活跃”的信号。据报道,迪雅里克当天在

...[详细]

-

正在CCTV-8与腾讯视频X剧场热播的实际体裁剧集《棋士》以其一同的叙事视角和深化的人道讨论,为2025年春季荧屏增添了一抹亮色。该剧以围棋为引、人道为核,叙述了一位一般围棋教师崔业因一场意外卷进罪案

...[详细]

正在CCTV-8与腾讯视频X剧场热播的实际体裁剧集《棋士》以其一同的叙事视角和深化的人道讨论,为2025年春季荧屏增添了一抹亮色。该剧以围棋为引、人道为核,叙述了一位一般围棋教师崔业因一场意外卷进罪案

...[详细]

-

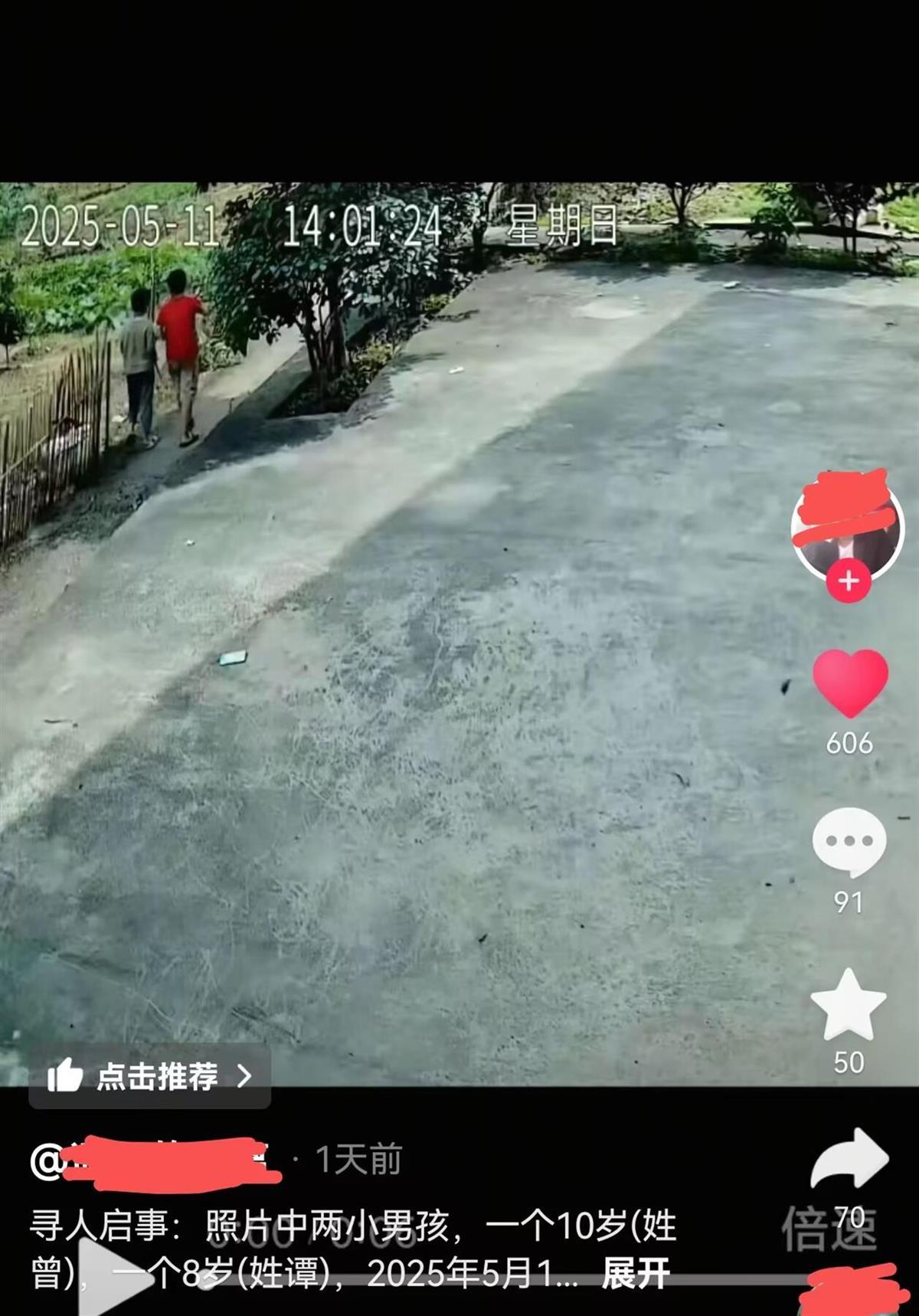

极目新闻记者 刘孝斌。5月12日晚,多位博主发信息称,5月11日下午,湖南省郴州市宜章县一六镇香口洞村两名小男孩失联,其间一名男孩10岁,另一名男孩8岁。网络截图。“监控照片中两名小男孩,一个10岁,

...[详细]

极目新闻记者 刘孝斌。5月12日晚,多位博主发信息称,5月11日下午,湖南省郴州市宜章县一六镇香口洞村两名小男孩失联,其间一名男孩10岁,另一名男孩8岁。网络截图。“监控照片中两名小男孩,一个10岁,

...[详细]

-

中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林纳贿案一审宣判

2025年5月13日,内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审揭露宣判中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林纳贿一案,对被告人王宜林以纳贿罪判处有期徒刑十三年,并处分金人民币三百万元;对王宜

...[详细]

2025年5月13日,内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审揭露宣判中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林纳贿一案,对被告人王宜林以纳贿罪判处有期徒刑十三年,并处分金人民币三百万元;对王宜

...[详细]

-

木叶渐黄,气候微凉,秋粮也接近老练。在旌德县,10多万亩水稻已金黄一片,收成在即。这儿的稻田散布在山坡上,典型的梯田面貌,层层叠叠,好像一幅幅精巧的油画。在北方,亳州市谯城区种粮大户焦魁的高产演示田里

...[详细]

木叶渐黄,气候微凉,秋粮也接近老练。在旌德县,10多万亩水稻已金黄一片,收成在即。这儿的稻田散布在山坡上,典型的梯田面貌,层层叠叠,好像一幅幅精巧的油画。在北方,亳州市谯城区种粮大户焦魁的高产演示田里

...[详细]

-

近年来,跟着经济发展和消费晋级,无人机工业得以迅猛发展。与此同时,无人机的使用场景不断扩大,在消费、物流、展演等范畴均获得广泛使用,给人们出产日子带来了极大便当。日前,一架载有海鲜的物流无人机从昆明关

...[详细]

近年来,跟着经济发展和消费晋级,无人机工业得以迅猛发展。与此同时,无人机的使用场景不断扩大,在消费、物流、展演等范畴均获得广泛使用,给人们出产日子带来了极大便当。日前,一架载有海鲜的物流无人机从昆明关

...[详细]

-

人民网北京5月13日电 记者周雨)我国—拉美和加勒比国家一起体论坛第四届部长级会议于5月13日在北京举行。日前,乌拉圭驻华大使、拉美和加勒比国家驻华使团团长费尔南多·卢格里斯承受人民网记者专访,畅谈拉

...[详细]

人民网北京5月13日电 记者周雨)我国—拉美和加勒比国家一起体论坛第四届部长级会议于5月13日在北京举行。日前,乌拉圭驻华大使、拉美和加勒比国家驻华使团团长费尔南多·卢格里斯承受人民网记者专访,畅谈拉

...[详细]

疾风骤雨中,武汉银河机场流量根本正常

疾风骤雨中,武汉银河机场流量根本正常 合六市域铁路传来最新消息!与地铁2号线完成无缝衔接

合六市域铁路传来最新消息!与地铁2号线完成无缝衔接 勇当“疫”线“摆渡人”——管控办法下,滁城100名热心出租车司机响应号召自发集结

勇当“疫”线“摆渡人”——管控办法下,滁城100名热心出租车司机响应号召自发集结 合肥:6000多名停留海南游客回家

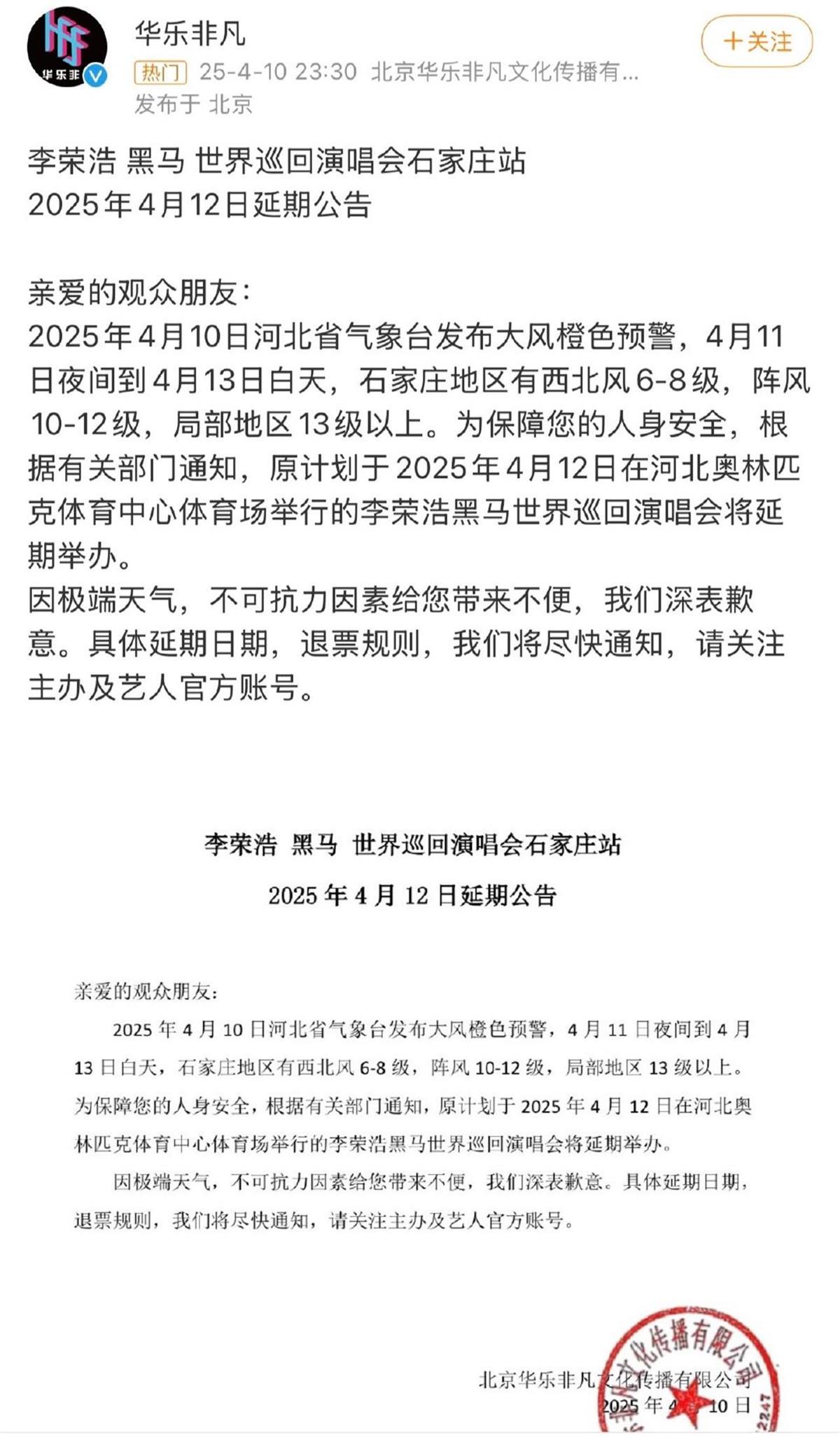

合肥:6000多名停留海南游客回家 局部地区呈现13级以上劲风!李荣浩撤销石家庄演唱会

局部地区呈现13级以上劲风!李荣浩撤销石家庄演唱会